Bientôt sonnera le glas de ses 40 ans.

Les 40 ans d’un mutilé de l’amour.

Les 40 ans d’un piètre bonasse qui ne sait ni donner l’amour, ni le recevoir.

Triste sort.

Triste sire.

mn (VII)

Je suis peut-être vivant, certes. Je n’en ai pas la preuve, mais je veux bien y croire. Je n’ai pas le choix, aucun choix. Seulement une sensation vague. Je sens. Oui, c’est cela, je sens. J’écoute les mots qui s’inscrivent, je ne sais où, mais par là, en moi. Dans ce corps que je n’aime pas plus que cela. Il ne me dit rien, il est là. Voilà, il est là. Je le vois quand je m’observe dans la glace, quand je le déplace d’un endroit à un autre, quand je vois mes mains. Surtout quand je vois mes mains. Je crois bien que c’est la seule chose de moi que je regarde vraiment. Avec attention. Avec plaisir presque. Elles sont autonomes, je les vois bouger, saisir, toucher, caresser, écrire, dessiner, peindre. Elles sont l’extension parfaite de mes pensées. Sans les mains je ne suis rien. Je le sais. Ma liaison avec le monde extérieur, ou intérieur d’ailleurs, avec le monde tout simplement. Il est petit mon monde. Il ne va pas loin. Je le limite, plus je le limite, plus il s’étend. J’aime le réduire mon monde, au maximum. Cela ne change absolument rien à l’autre monde. Rien, absolument rien. Il se délecte. Je ne le fuis pas, ou plus. Je n’ai aucune raison de le fuir. Je le regarde seulement, passer. Il passe, seul. Sans bruit superflu. Il est discret. On le remarque à peine. On ne le regarde pas, on l’utilise. On le glorifie ou on le hait. Peu importe, ce ne sont que des pensées. Et les pensées s’évaporent, comme nous si on le souhaite. Mais, on ne le souhaite pas. Non, nous voulons exister par nos pensées, nous voulons les partager. À n’importe quel prix. Nous voulons nous faire entendre. Pour être vu, ou seulement pour être perçu, non invisible. Ce n’est pas important. Je ne suis pas inquiet. J’attends. Je réduis, j’élimine, j’efface, je chute. Je perds pied. Mon corps perd pied et je peux me dégager et l’observer. J’aime la chute, parce qu’elle va toujours plus vite que mes pensées. Elle me laisse à peine le temps de m’observer. Ce n’est pas moi qui m’observe alors. C’est le monde. L’instant présent, le cycle de l’instant. Aucune peur, aucune joie, aucune émotion. Le seul instant. La séparation. La rupture. Le vertige. La jouissance pure de l’instant vécu. Pas ce qui l’entoure, non. Rien d’autre que la chute. Le passage d’un état à un autre sans analyse. Elle est seulement postérieure l’analyse. Mais elle est fausse. Les pensées reviennent, elles classent dans des cases. Ici ou là. Pour reprendre le contrôle. Le contrôle. Je passe mon temps à éviter le contrôle. Je n’y arrive pas bien. Cela n’a aucune importance. Seul, rien n’a d’importance. La pression n’est pas dans la solitude. Le chemin est sans doute par là, si chemin il y a. Je ne crois pas qu’il existe un chemin. Cela n’est pas clair. Il y a peut-être un rythme, un équilibre rythmé qui n’a aucune signification profonde. Oui, un rythme, sans artifice, ni valeur. Qui peut juger de la valeur d’un rythme? D’un mouvement qui va vers sa fin, habillé de telle ou telle manière. Quel est celui qui peut me dire que sa pensée ou qu’une pensée est bonne à suivre. Cela m’amuse. Cela m’attriste. Mais, je vois bien que là encore, cela n’a aucune importance dans le mouvement du rythme. Aucune.

à suivre… mn (VIII)

closed

mn (VI)

Mais qui vit mon existence alors? Je ne suis pas sûr d’y participer finalement. Est-elle vraiment mienne, suis-je vraiment cet homme seul, là, assis sur une chaise, accoudé à une table? Je me perds à chaque mouvement de ce corps. Je repense à ce rêve, je ne parviens pas à m’en défaire. Le spectacle de la journée me laisse perplexe. Est-ce le même jour qu’hier? Est-ce déjà demain? Je ne peux me concentrer pour y répondre. Non, je ne peux pas douter, je sais bien qu’il ne se passe rien. Je suis seul, je crois. Je tergiverse. Suis-je seul? Mais oui, probablement, qui donc m’accompagne, là, maintenant, ici même, en cet instant et en cet endroit? Non, c’est évident. Je suis seul. Je dois me lever, le vérifier. Il me faut sortir, croiser quelqu’un pour que l’angoisse ne me rattrape pas. Je sens qu’elle s’immisce. Elle s’épanche lentement, m’envahit, subrepticement. Je présume que je déteste cette sensation. Elle me paralyse. Cela m’étonne. Je ne sais ni aimer ni détester il me semble. Je ne perçois pas les émotions antagonistes. Mais je ressens la paralysie. Seule l’angoisse me taraude. Elle est facile à capter, elle ne s’apparente ni à la joie, ni à la peine. L’angoisse de quoi alors? L’angoisse de moi. Je dois la laisser faire, seulement ne pas y prêter attention. Mais si elle arrive jusqu’à moi, il faut que je lui laisse l’espace. L’espace qui lui est nécessaire. Ni trop, ni trop peu. Je m’oblige à la regarder passer afin qu’elle ne s’installe pas et qu’elle reparte au plus vite. Je la sens, elle ne m’appartient pas, mais ses visites me dérangent. Je préfère quand elle n’est pas là. Quand elle n’est pas là tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi elle vient frapper à ma porte. Oui, elle me cogne, je le sais, je le sens. Ma tête est douloureuse et lourde. Je veux fumer. Je veux fuir dans la maison aux volets rouges. Je dois y retourner, dès que je peux. Je dois oublier que je suis assis là. Disparaître. Si je disparais, je ne sens plus l’oppression. Je suis mieux là-bas, il fait doux. Les senteurs explosent, elles ont un arôme. Je les goutte. Je les sens sur moi, elles s’accrochent. Elles pénètrent et laissent une trace sur leur passage. L’air existe, il circule. Il se voit, il peut même se toucher du bout des doigts. On peut aussi s’y étendre. S’y laisser choir, sans craindre de chuter. Le calme y émet sa propre musique. Cette mélodie pure et transparente qui annihile tous les autres bruits. Ceux qui sont inutiles. Ceux qui ne servent à rien. Ceux qui se posent les uns sur les autres. Ceux qui sont épais. Je préfère le souffle de cet écho parfait. Il se répète à l’infini sans jamais s’interrompre. Il pénètre la peau. Il prend place doucement, sans tiraillements, sans violence. Profondément. Profondément tranquille. Apaisé. Je sens mon coeur battre. J’entends mon sang circuler dans les tempes. Je laisse aller mon souffle. Je dois être vivant.

à suivre… mn (VII)

mn (V)

Je me crée mes propres croyances pour ne pas avoir à croire celles des autres. L’endroit où je vis est à mon image. Simple. Déprimant. Sans saveur. Je dis cela , les coudes sur la table, le regard posé sur les mégots qui gisent dans le cendrier. Ils sont presque plus animés que moi. De leurs restes émane une odeur âcre. Elle ne me déplaît pas cette odeur. Elle est tenace, ne veut pas disparaître. Je me prends au jeu de m’imaginer dans cette maison aux volets rouges. Je la dessine dans mes songes depuis toujours. D’ailleurs, je pense que je peux vivre ici parce que, dans ma réalité, je vis dans la maison aux volets rouges. Alors peu importe le reste. Cela ne change rien. On vit bien là où sa tête veut bien vous faire vivre. Quelle importance. Je sais que je fais partie de cette expérience humaine inhumaine. Mais, est-ce vraiment l’humanité? Je suis une souris de laboratoire en quelque sorte. Je ne sais toujours pas pourquoi j’y participe. Cela ne me dérange pas. Je suis là et c’est bien. Il faut bien que quelqu’un y soit de toute façon. Et puis, je ne veux pas me poser cette question. Cela ne m’avance pas. L’idée est simple, des suites d’immeubles, souvent gris, aux dimensions identiques, contenant 249 appartements chacun, sur quatre étages. Tous les appartements ont la même taille. De même couleur. Enfin, je crois parce que je ne peux pas tous les visiter. Je n’en éprouve ni le besoin, ni l’envie. Je ne peux pas parler avec chaque locataire non plus. Cela me terrorise de penser à cela. Seules l’orientation et la position dans l’espace diffèrent. Certains occupants voient le soleil le matin, d’autres l’après-midi. Certains ne le voient quasiment jamais. Moi j’ai de la chance. Je fais partie de ceux qui ne voient pas trop le soleil. Si je vois le soleil, je veux partir d’ici. Je veux fuir. Alors, je préfère ne pas le voir, comme cela je peux rester. Les appartements les plus dangereux sont les plus hauts. Le risque de tomber par la fenêtre existe. Et si vous tombez, l’expérience prend du retard je crois. Il faut vous remplacer, et ce n’est pas toujours facile de vous remplacer vraiment. J’ai pourtant l’impression que si je tombe un jour, on me remplacera facilement. Mais, il me semble que l’on n’a pas confiance en moi. Je suis au premier étage. Si je tombe, il est fort probable que l’on puisse me sauver pour me remettre dans le circuit. Ce qui n’est pas facile c’est surtout de trouver des participants qui viennent de partout et de nulle part. Nous devons tous être de nationalité différente, de religion différente, d’âge différent, de couleur de peau différente. C’est une drôle d’idée, parce que moi je ne vois pas les différences. Je suis sans doute daltonien, je ne perçois pas les différences de couleur des voisins. Je les regarde bien parfois. Pas trop longtemps, pour ne pas les gêner non plus. Mais, je veux savoir s’ils sont là encore, ou s’ils disparaissent. Ce n’est pas facile à savoir. C’est leur vie, cela ne me regarde pas. Cela ne m’intéresse pas trop non plus. Je préfère penser à autre chose. Ma vie n’est pas vraiment là je crois.

à suivre… mn (VI)

mn (IV)

Je sens l’air frais qui entre par la fenêtre. L’aube, le crépuscule. Peu m’importe, je n’y peux rien de toute façon. Je parviens à ne pas écouter le bruit de l’extérieur. Heureusement que l’horloge est là. Elle couvre le son de la radio et le bruit de la goutte d’eau qui ne cesse de se détacher du robinet de la cuisine pour aller exploser dans le fond de l’évier. Je crains qu’un petit abysse se forme dans l’évier à force de le percuter au même endroit. Ploc! Ploc! Oui, je crois que ma mère attend la mort et que mon père n’en a pas encore très envie. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent à cela. C’est peut-être important mais je ne vois pas pourquoi. Je peux m’énerver de temps en temps parce que je ne comprends pas certaines choses. Mais cela ne m’arrive pas souvent. Je trouve cela inutile de s’énerver. Cela m’angoisse, même si je ne sais pas très bien non plus si c’est cela qui m’angoisse. Est-ce cela l’angoisse? Je préfère nommer cette sensation ainsi parce que j’entends souvent ce mot à la radio et j’imagine ne pas être différent des autres. Je peux essayer de le savoir mais cela va être long et dur. Je ne vais pas être plus avancé sans doute. Suis-je exclus ou suis-je reclus? Je suis bien ici. Je ne réfléchis à rien, j’attends. Je ne blesse personne, je regarde et j’écoute ce qui se présente à moi. J’essaie de ne toucher à rien. J’observe lentement, j’économise mes gestes. Je ne veux pas troubler l’ordre qui règne naturellement. Ma présence n’est que passagère par ici. Je ne peux pas l’affirmer, je ne sais pas ce qui va m’arriver après. Mais je sais que l’on ne m’attend pas. On n’attend rien de moi non plus. De toute façon, c’est stupide d’attendre quelque chose de quelqu’un puisque l’on n’est pas lui. Cela n’a aucune importance. Alors, je suis discret. Si je concentre attention, je perçois à peine que je suis là. Je peux oublier que j’existe, mais ce n’est pas facile. Il y a toujours quelque chose pour vous rappeler à l’ordre. Je préfère dire quelque chose parce que je ne connais presque personne. Personne ne me rappelle donc à l’ordre. Je m’entraîne régulièrement cependant. C’est mon travail préféré. Apprendre à disparaître. Se volatiliser, sans bruit, sans mouvement. Puis se scruter, de plus loin, de plus haut. L’exercice m’est encore un peu difficile, mais je persévère. Oui, c’est cela, exactement, je persévère. Je sais bien persévérer parce que le temps ne compte pas quand je persévère. J’aime m´évaporer, être cet imperceptible nuage qui sent la présence de mon être. Je ne sais pas si nous sommes deux, ou si je ne fais qu’un. Je pense ne faire qu’un quand je m’évapore. Tout bêtement parce que j’ai l’impression de réfléchir de la même manière que lorsque je ne m’évapore pas. J’essaie seulement de savoir ce que je suis quand j’essaie de m’évaporer, de disparaître de mon écrin qui parfois me serre un peu trop. Oui, mon corps me serre un peu trop. Il me limite. Alors je préfère ne plus y penser et je le laisse de côté. Mais, ce n’est pas facile non plus. Je ne sais pas ce qui est le plus dur. Laisser son corps de côté ou arrêter le flux des pensées. Je cherche à faire les deux à la fois, mais là encore, l’exercice n’est pas anodin. Je ne trouve pas la méthode pour y parvenir. Je pense seulement que c’est possible.

à suivre… mn (V)

sans commentaire

dessin, aixandre, 10 ans. (2010)

Soleil et chair

I

Le Soleil, le foyer de tendresse et de vie,

verse l’amour brûlant à la terre ravie,

Et, quand on est couché sur la vallée, on sent

Que la terre est nubile et déborde de sang;

Que son immense sein, soulevé par une âme,

Est d’amour comme dieu, de chair comme la femme,

Et qu’il renferme, gros de sève et de rayons,

Le grand fourmillement de tous les embryons!

Arthur RIMBAUD (1854-1891)

mn (III)

Je crois que c’est l’horloge de mon grand-père. Elle est drôle cette horloge. Elle n’a pas l’aiguille des heures, seulement les minutes et les secondes. Je ne la change pas puisqu’elle fonctionne. Elle fonctionne très bien avec son petit bruit métallique, à chaque seconde, qui m’indique que l’heure avance. Je vais faire comme l’horloge, je ne vais pas changer mes habitudes mais je ne sais pas à quelle heure je vais le faire. J’aime cette horloge sans l’aiguille des heures. Il existe des hommes intelligents qui pensent à des objets utiles. Inventer une horloge avec une aiguille en moins me semble être le fruit d’une grande réflexion. Je ne crois pas pouvoir me concentrer autant pour inventer un nouvel objet. Je ne sais pas qui est cet homme. J’espère qu’il vit toujours et qu’il continue d’imaginer des solutions qui facilitent la vie des autres hommes. Je ne me souviens pas de mon grand-père. Je ne me souviens jamais de ceux qui meurent. À quoi bon? Je ne les vois plus, je ne peux plus leur parler, les écouter, ni les toucher. Et puis je crois qu’ils ne pensent pas beaucoup à moi non plus. Ils m’oublient, je les oublie. C’est mieux pour eux, c’est mieux pour moi. Je préfère attendre d’être mort pour me souvenir d’eux. Cela sera sans doute plus juste, plus exact, sinon j’imagine des choses sur eux, sur leur vie, mais je ne suis pas eux. Je ne peux pas être mon grand-père puisque lui est mort et moi je suis là. Je ne connais pas sa pensée. Je comprends seulement que seule l’horloge peut se souvenir de lui mais elle ne parle pas.

Penser à mon grand-père me renvoie l’image de ma mère. Elle est comédienne d’art lyrique et dramatique dans la grande pièce de théâtre qu’est sa vie. Je pense qu’elle va bientôt mourir. Elle attend ce moment depuis longtemps. C’est un peu l’apothéose pour une actrice du genre dramatique. Elle pleure toute sa vie la mort et le malheur des autres. C’est une farce, une grande farce. Mais ce n’est pas facile. Heureusement, elle ne joue pas devant le public, elle joue ses drames pour elle, pour mon père peut-être, son plus fidèle spectateur. Je ne les vois plus, ils habitent loin et puis, ils ont leurs habitudes eux aussi. Ils n’aiment pas qu’on les dérange. Je les comprends. Ce n’est pas agréable d’être ennuyé ou dérangé. Malheureusement je pense que seule l’idée de pouvoir être dérangé, les dérange. Alors cela ne doit pas être facile pour eux mais heureusement pour moi je ne suis pas eux, alors ça ne me dérange guère. Je trouve cela drôle qu’ils pensent que ce sont mes parents. Qu’en savent-ils vraiment au juste? J’imagine qu’un beau jour quelqu’un vient frapper chez vous, un matin, tôt sans doute, pour expliquer que cet enfant est votre enfant. Je ne sais pas, je n’ai pas encore d’enfant ici. Et, personne ne vient toquer à ma porte pour m’expliquer. Mais bon, ce n’est pas très logique de croire que l’on est l’enfant de quelqu’un puisque finalement on est seul. Je ne suis pas trois, je ne suis pas l’extension de deux corps, puisque je suis là seul, assis sur cette chaise, les coudes appuyés sur une table, le cendrier sous le nez avec l’horloge de mon grand-père devant les yeux qui fait tic tac.

à suivre… mn (IV)

mn (II)

J’en profite pour ouvrir mon paquet de cigarettes. Je constate qu’il n’en reste que quatre. La sensation de manque m’envahit déjà. Ce n’est pas grave mais désagréable seulement. Que dois-je faire? Attendre un peu plus pour allumer cette cigarette? Envisager de sortir pour acheter une une cartouche? Je décide d’allumer un clope. Je peux encore repousser trois fois le moment de sortir dehors. Dehors ne m’attire pas, pas aujourd’hui, hier non plus d’ailleurs. Je vais attendre. Je vais fumer très lentement. Le plus lentement possible. Je dois essayer de ne penser qu’à cela. À rien d’autre. Néanmoins, je sais que je préfère fumer ma cigarette avec un café. Mais je n’ai plus le temps. Une cigarette se consume trop vite, comme une vie. Je les allume toujours trop tôt, sans penser, sans réfléchir. Je dois oublier cette envie de café et ne penser qu’au plaisir de fumer. Mais je n’y parviens pas. Cela m’angoisse. Je n’aime pas angoisser. Faire le vide, encore une fois. Je veux que les choses soient simples. Les faire une par une. Elle se consume toujours. La cendre s’approche du filtre. J’inhale doucement, mais je vois que cela se termine déjà. Déjà? Je ne me rappelle pas des premières bouffées. Ce n’est sans doute pas important et je ne dois pas y réfléchir. Maintenant, je fume alors je dois m’interdire de penser. Sinon, je fume et je pense, et je n’aime pas faire deux choses à la fois, je n’en suis pas capable. La dernière taffe bien qu’un peu amère me donne tout de même du plaisir. Je ne veux pas écraser mon mégot. Que vais-je faire après? Je perçois de nouveau le son de la radio. Finalement, je ne suis pas si seul. Comme d’habitude j’écrase mal le bout de mon mégot. La fumée s’évapore du cendrier. Ça me gêne, la cigarette n’a pas besoin de moi pour fumer. Les volutes me piquent les yeux. Une larme d’irritation se forme. Je la laisse couler, descendre le long de ma joue. Ce n’est pas désagréable. Je dois prévoir d’essuyer cette trace avant de sortir aller acheter du tabac. Je veux bien que l’on pense que je pleure; mais une larme, ce n’est pas pleurer. C’est beau une larme, c’est un peu le coeur en sueur. C’est sa manière de dire j’existe, de prouver que battre n’est pas sa seule condition, sa seule fonction. Je pense souvent qu’une larme est le parfum de l’âme, l’essence concentrée de l’âme. La fumée de mon mégot s’arrête. Je dois faire quelque chose. Je dois m’arrêter de ne rien faire pour réfléchir à ce que je vais faire aujourd’hui. Peut-être comme hier. Cela ne me rassure pas de savoir qu’aujourd’hui je peux faire la même chose qu’hier. Cependant, je doute d’avoir envie de cela. C’est tout de même plus simple si je me contente de ne pas changer d’activité quotidienne. Sinon, je peux ne pas savoir faire ce que je vais me proposer. Et puis, je n’ai pas d’idées originales. Le plus simple est de ne rien faire mais je ne sais pas le faire non plus. Je réfléchis. Je dois réussir à avoir envie. Je regarde l’horloge sur le mur qui me fait face.

à suivre… mn (III)

mn (I)

Je prends le revolver. J’applique l’extrémité du canon sous le menton. Je presse lentement la gâchette. Le coup retentit. Rien.

Je me réveille en nage, dans un bain de sueur, aigre. Le coup de feu résonne encore dans ma tête. Je ne veux pas ouvrir les yeux. J’ai mal à la tête. Chaque matin est identique au matin précédent. Je crois. Je ne me souviens jamais de rien. Les jours s’enchainent et je ne sais pas pourquoi, je n’en comprends pas le sens. Je ne cherche pas d’explication. À quoi bon. Cela ne change rien de savoir s’il y a un sens. Je sais que maintenant il faut que je me lève, que j’ouvre ma fenêtre en grand pour voir ce qu’il se passe dehors. Je n’entends pas le bruit de la rue. Je dois ouvrir la fenêtre pour me repérer. Sentir le froid, le chaud. Voir le jour, la nuit. Je ne sais pas comment m’habiller si je n’ouvre pas la fenêtre. Je n’ai qu’une fenêtre d’ailleurs mais c’est pratique d’en avoir une. J’espère que tout le monde a le droit d’avoir une fenêtre. Oui, je pense que tout le monde a une fenêtre. Normalement, je dois commencer par ouvrir la fenêtre, mais aujourd’hui je veux d’abord boire un verre d’eau. J’ai soif. Je suis vide et sec. Il est préférable que je boive. Je peux attendre pour ouvrir ma fenêtre. L’évier est assez proche de la table et de la chaise. En face, il y a la porte qui me permet de sortir dehors. De l’autre côté il y a la fenêtre. Et sur l’autre mur la porte qui ouvre sur la salle d’eau. Je ne me lave pas les dents dans la salle d’eau. Je préfère me rincer la bouche dans l’évier de la pièce principale. Parfois, je me demande pourquoi? En fait, je m’aperçois que je me demande toujours pourquoi je fais les choses. Je me demande aussi si les autres individus se demandent pourquoi ils agissent. Trouvent-ils un sens à leurs actes? Je ne sais pas et je ne sais pas non plus si cela m’intéresse vraiment de savoir ce que pensent d’autres individus. Je n’y pense plus.

Je cherche l’interrupteur de mon poste de radio , posé sur mon unique étagère. Je n’aime pas les étagères mais j’adore écouter les sons qui s’échappent de ma radio. Cet appareil est incroyable. Il vit seul. Il a toujours quelque chose à dire, à chanter. Les hommes qui y parlent me semblent si intelligents et parfois si stupides. Je n’y comprends pas grand-chose, mais m’émeut à l’écoute de ces symphonies. D’où vient ce cri de l’infini? Qui se cache derrière cette boite de plastique? Où meurent les sons que crachent, sans cesse, les hauts-parleurs? Il y a toujours un bruit, mais celui-ci je peux le faire cesser. J’ai le pouvoir d’y mettre fin. Ce n’est pas comme le bruit et les conversations qui s’entrechoquent dans ma tête. Je ne peux pas les arrêter. Jamais. Sauf la nuit peut-être, et pas toujours. Mais la nuit je sais que je dors parce que je ne fume pas.

à suivre… mn (II)

might be a philosopher (or not)

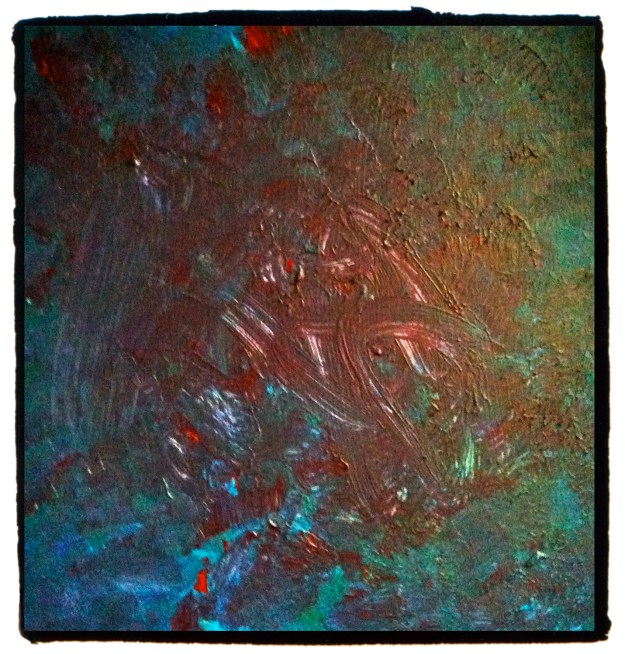

Photo James Austin © | Charles Maussion

Je vous offre le plus beau billet reçu. Isabelle Butterlin-Pariente, might be a philosopher (or not)…

« Perdition.

Les souvenirs se perdent dans le passé. Ils glissent. Je ne les retiens pas. La lutte est perdue d’avance. Si le portrait n’a pas de regard, est-il portrait ? S’il n’entretient pas la ressemblance la plus élémentaire avec celui dont il pourrait nous dire les traits, que nous dit-il ? Que se soucie-t-il de nous dire ? Nous suivons des yeux, dans les salles immenses des musées, en écho, les yeux des modèles dans le portrait de ce qu’ils furent. Apparat social, leur monde est à la parade, le nôtre aussi. Nous les suivons des yeux, croisons leur regard, le soutenons de toute la certitude de notre présent insolent et fragile, nous osons interroger leurs pupilles noires qui ne regardent pas les nôtres, s’y ajustent sans ciller. Les visages défilent. Et notre monde bientôt les rejoindra. Nous étions pourtant bien avertis de la transparence de notre être. Mais si les yeux s’effacent de ce visage, si ce visage s’estompe, si ses traits se diluent, est-il toujours portrait ? De qui est-il portrait ? Y a-t-il donc un qui dont il fut le portrait, qui porta quelque part dans le monde les traits effacés et à l’effacement de qui il fait écho ? Ou bien est-il possible que le portrait se déploie au-delà de toute anecdote du moi, de toute réduction du moi ? Le moi est-il trop étroit pour dire ce qu’il nous dit ? Désespoir calme, dont il nous sauve. Certes, nous glissons dans l’abîme, sans même savoir si contre cela il faut se redresser, ou s’il est plus juste de plier. De vous dont je n’ai pas la mémoire, que je n’ai pas connus et qui pourtant êtes liés, incorporés essentiellement à mes souvenirs, à mon âme, à mon moi le plus intime, à toute la vibration de cet ici, est-il le portrait ? Se pourrait-il qu’il soit vôtre ? Je crois qu’il y parvient. Le temps distordu a fait que nous ne nous sommes pas croisés. Et je n’ai pu rien retenir de vous. Il est portrait de tous les disparus, portrait au singulier des disparus, portrait unique et seul possible de vous tous dans la pluralité vide que vous a laissée l’oubli … anonymes, épuisés, oubliés ; il est portrait de votre présence pleine dans le monde. Par lui, vous reprenez rang dans le siècle. Présence pure, dépouillée de toute anecdote. Les traits, imperceptiblement, se dessinent, dans le miracle contradictoire par lui accompli en silence. Au col hiératique et blanc, répondent les tempes qui se creusent, où la vie bat, tiède. Et l’arrête du nez se dessine, qui marquerait presque la symétrie du visage, la force de la vie. Un souffle… De loin, de ce brouillard opaque et impossible, je regarde ; ou bien est-ce d’une fenêtre couverte de buée dans un hiver dont il se faut protéger,… ou bien je rêve… il est possible que je rêve, que vous veniez du plus profond de mes rêves… il est possible que vous soyez moi…et que ce portrait soit le mien… et si même cette hypothèse peut se défendre avant d’être écartée, alors il faut en conclure la chose la plus étrange qui soit (elle devient vraie sous nos yeux). Il est portrait de toute humanité. »

Isabelle Butterlin-Pariente, AEDIFICAVIT

sans commentaire

dessin, aymeric, 6 ans. (2010)

Sensation

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, – heureux comme avec une femme.Arthur RIMBAUD (1854-1891)

regardez… (II)

« … j’aime le regard des hommes qui regardent le regard des hommes qui les regardent… »

À Juan-Carlos Hernández, photographe.

J’aurais aimé être Saxo, aimé avoir ce regard, cette sérénité, ce calme…

6.01.2007 Ornette Coleman photo session at his home in New York by Juan-Carlos Hernandez ©

regardez…

Ce matin, attentif, j’écoutais et essayais de comprendre une citation de Bergson à la radio. Je vous la livre: « … nous voyons malgré nos yeux et non pas grâce à nos yeux. »

…et vous, comment regardez-vous? Que voyez-vous? Observez-vous le ciel le matin au lever… le ciel c’est vous, alors scrutez-le.

la vie continue…

Le dimanche matin, est toujours un moment surprenant… Pourquoi? Je n’en sais rien… mais aujourd’hui, je découvre une fois encore que la vie continue… c’est drôle, non?

« Question: Est-ce que je dois continuer à demander Qui suis-je? sans répondre? Qui demande à qui?…

Réponse: Dans l’investigation « Qui suis-je? », « je » est l’ego. En réalité, la question veut dire quelle est la source ou l’origine de cet ego? Vous n’avez pas besoin d’avoir quelque conception que ce soit à l’esprit. Tout ce qui est exigé c’est d’abandonner la conception que vous êtes ce corps correspondant à telle ou telle description, à tel ou tel nom, etc. Vous n’avez pas besoin d’avoir de conception en ce qui concerne votre nature véritable. Elle existe comme elle est depuis toujours. Elle est réelle, ce n’est pas une conception imaginaire. »

Extrait de Sois ce que tu es – Les enseignements de Sri Ramana Maharshi